1.はじめに

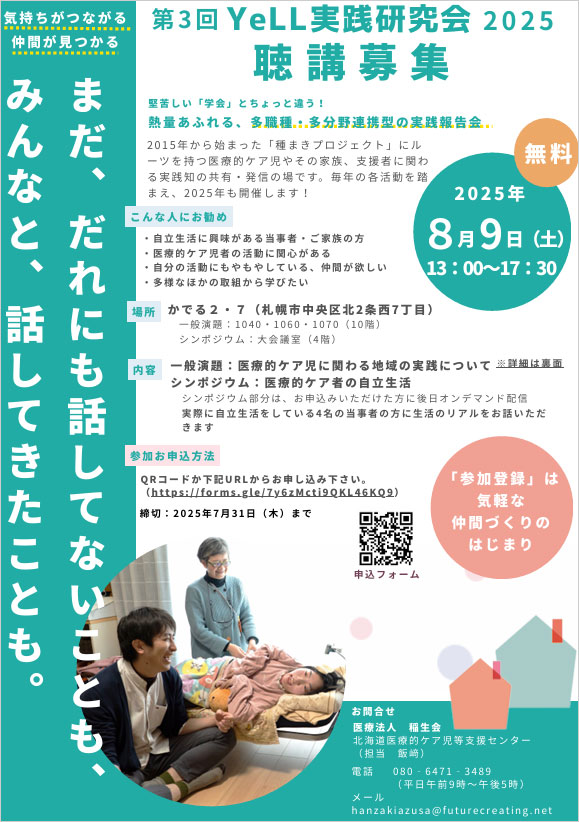

2025年8月9日(土)、札幌市の「かでる2.7」で開催された【第3回 YeLL実践研究会】に参加してきました!

今回の目的は、地域医療や医療的ケア児支援について新しい視点や実践例を学び、他地域での取り組みを自分たちの「いぇーる in とかち」の活動に活かすヒントを得ること。そして、同じ思いを持つ方々と交流を深める時間にすることでした。

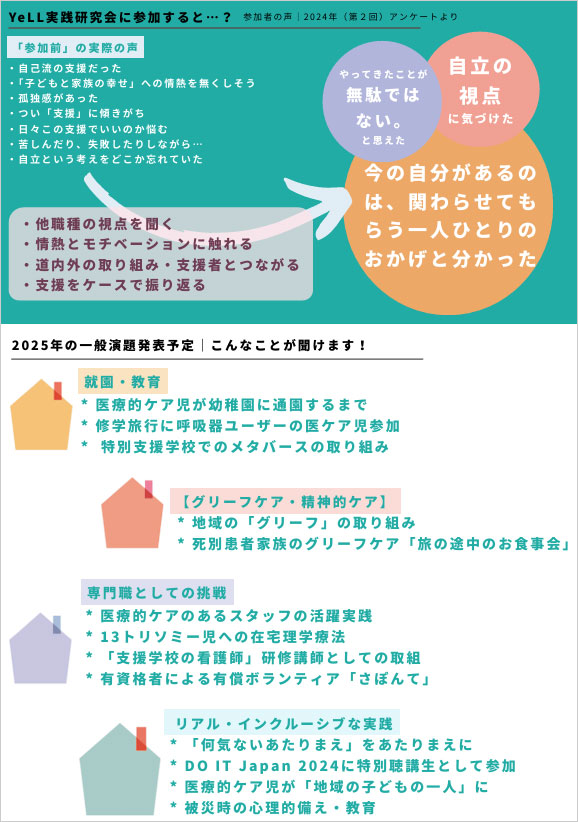

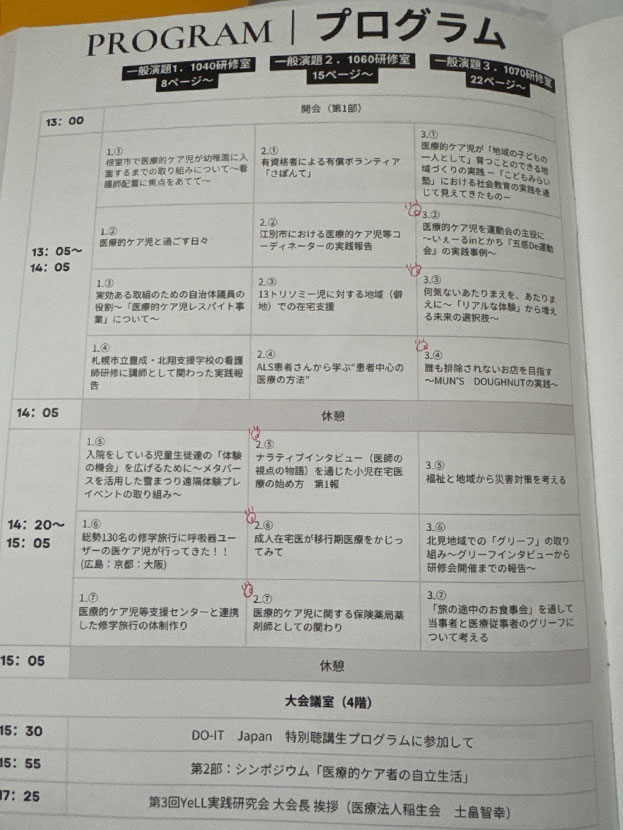

いくつもの素晴らしい演題がありましたが、その中で私が参加できたプログラムについてご紹介します。

2.参加したプログラムと感じたこと

3-2 医療的ケア児を運動会の主役に

発表は、いぇーる in とかちの代弁者であり、会場を沸かせる表現者・村田浩一郎 大先生(笑)。

発表時間は10分でしたが、それ以上に濃密で、かつ臨場感溢れる充実した内容でした。

医療的ケア児が日常の中で“主役”になれる場を作るという取り組みは、兄弟や家族にとっても特別な時間。運動会といったら、皆さんドキドキとワクワクを経験したことがありませんか?

身体を動かすことで心が動く、心が動くことで五感が刺激される。そんな誰もが経験するようなことを、身体を動かせる子、そうでない子、心が動いたらポイント!そんな斬新な取り組み・・・と、毎年『五感 De 運動会』を実施するにあたり思わされています。

無理に引き出している、というよりも、自然と表情と感情が生まれてきて、そういった空間が作り出される、不思議な時間です。

医療的ケア児が「できないことを補ってもらう存在」ではなく、「できることをみんなと一緒に楽しめる存在」としていることです。兄弟姉妹や保護者も一緒に参加し、地域の方々が自然に声援を送る光景は、“特別なイベント”を超えて“当たり前の日常”を体現しているように感じられました。

地域の人たちが自然に応援し、笑顔で関わる姿は、インクルーシブな社会の形そのもので、「こういう場が当たり前になる未来」をリアルに感じさせてくれました。

いぇーる in とかち主催の『五感 De 運動会 2025』は、2025年10月12日に開催予定です。乞うご期待!

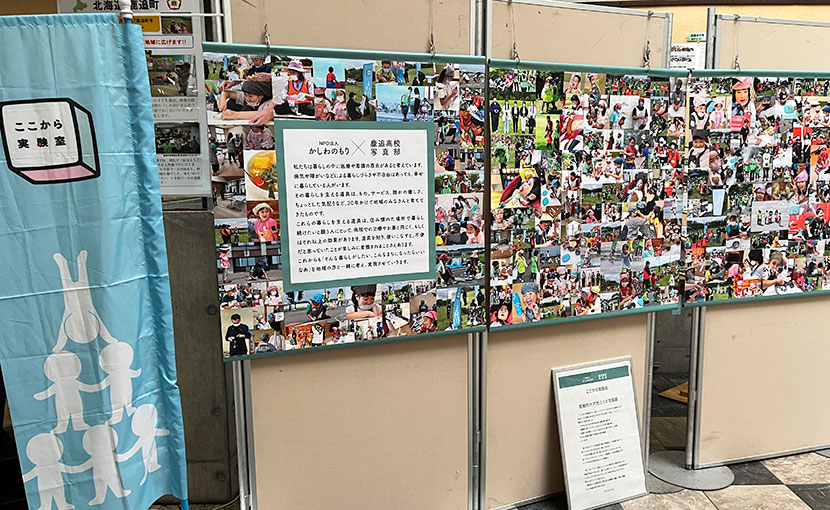

3-3 何気ないあたりまえを、あたりまえに

「会って、知って、つながる」 一見当たり前のようで、実は一番大事なこと。NPO法人UBUNTU さんの理念「私の価値はあなたの中から見出し、あなたの価値は私の中から見出す」は、支援する側とされる側という枠を越えて、対等な関係性を生み出す力があります。

その関係が、未来の選択肢や可能性を大きく広げていくのだと感じました。主体は、当事者。@仙台市。

3-4 誰も排除されないお店を目指す

就労という切り口から共生社会をつくる実践報告。潜在的に働ける力を持つ人はまだまだ多く、潜在就労層が約35万人存在するという現実の中で、「役割を見出す」「奪わない」「共に会社を支える一員になる」というコンセプトは、支援を受ける側と支える側という考え方を超越していた。

福祉でも雇用でもない「第3の働き方」を示す試みは、地域医療における社会参加の可能性を広げる。福祉でも雇用でもない“第3の働き方”を地域に根付かせようという姿勢は、医療や福祉の領域にも大きな示唆を与えます。@札幌市

2-5 ナラティブインタビューによる小児在宅医療の始め方

記者の香西杏子氏が小児科医・安藤明子先生に行ったナラティブインタビュー。焦点は当事者や家族ではなく、医療者の語りに置かれていました。

医療の質を高める鍵が、結果ではなく関わりの過程にあることを示唆しており、日々の実践の中で「語る・聴く」ことの価値を改めて感じた瞬間でもありました。日々の実践の中で生まれる経験や思いを共有することが、より良い医療につながるのだと改めて実感しました。

2-6 成人在宅医が移行期医療をかじってみて

小児から成人への移行期にある“切れ目”を越えようとする挑戦。専門領域をまたいでつながることが、支援の継続性を守る上で欠かせないことを再認識しました。@札幌市

特別聴講生発表(DO-IT Japan)

小学6年生とは思えない堂々たるプレゼンテーション。「合理的配慮」というキーワードが心に残ります。法的に義務化された今、配慮と過剰支援の線引きは、日常の対話や信頼関係の中でこそ見極められると感じました。

▶ DO-IT Japan 公式サイト

▶ 政府広報オンラインより 合理的配慮

第二部シンポジウム「医療的ケア者の自立生活」

登壇者の皆さんが、自立生活に至るまでの過程を、恋のから騒ぎ風に(!)経験・体験談を交えながら語ってくれました。良いことも、苦しいことも、時に笑いを交えつつ赤裸々に。制度の壁や日々の工夫、支援者との関わり方など、現場のリアルが詰まっていて、聞き手としても引き込まれる時間でした。特に「縦のつながり」の希薄さという課題は、自分の地域でも意識的に取り組むべきテーマだと思いました。

3.全体を通じて感じたこと

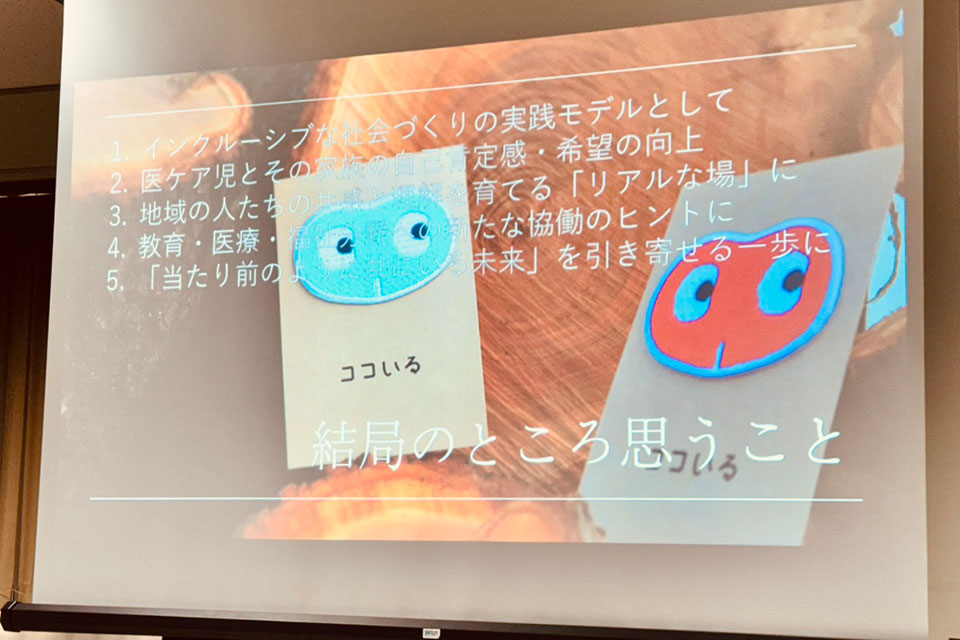

今回の研究会で改めて感じたのは、医療的ケア児や医療的ケア者を支えるためには、医療や福祉だけでなく、教育、就労、文化、地域のつながりなど、あらゆる分野の協力が必要だということです。形は違っても、どの活動にも共通していたのは「当事者が主役であること」と「お互いの価値を見出し合う関係性を大切にしていること」でした。

4.近所のお兄さんとして活動している薬剤師として思うこと

薬剤師は薬を渡すだけの存在ではなく、その人が地域で安心して暮らせる環境を一緒に作る存在だと思います。医療的ケア児・者の生活の質を支えるためには、服薬や治療の管理だけでなく、他の専門職や地域の人たちとのつながりをつくる役割も担えるはずです。今回得た学びは、自分の薬剤師としての活動を地域に広げるための大きなヒントになりました。

5.おわりに

全国の取り組みや当事者の声を知ることで、自分の地域でできることの幅が広がりました。「いぇーる in とかち」の活動も、こうした学びを活かして、地域の中で自然に医療的ケア児が暮らし、笑顔になれる環境づくりにつなげていきたいと思います。

最後に、このような貴重な学びと交流の場を企画・運営してくださった主催者の皆さま、そして発表や議論を通じて多くの気づきを与えてくださった参加者の皆さまに、心より感謝申し上げます。

文責: 内藤 聡