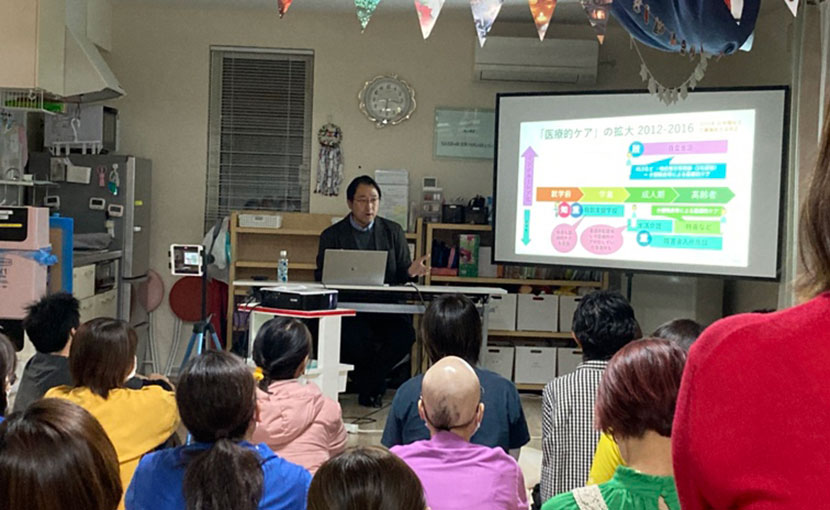

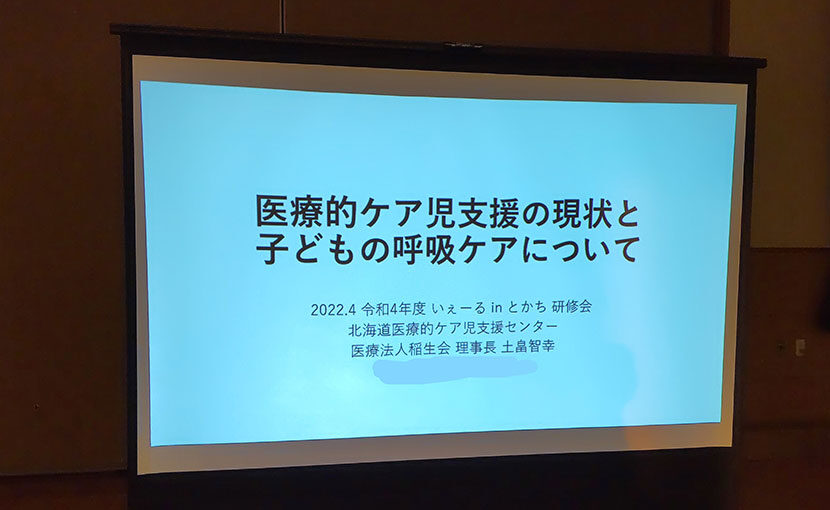

令和6年度「いぇーる in とかち 研修会」を、令和6年12月3日に開催しました。

今回は、帯広市内をはじめ、十勝の医療的ケア児の皆さんが大勢利用されている、『重症児デイサービス プエオキッズ』のスタッフを対象に、いつもお世話になっている北海道医療的ケア児等支援センター長の土畠智幸氏にお話をしていただきました。

令和3年に医療的ケア児等支援法が施行された後、支援は加速度的に拡大していますが、その支援内容が「医療」に偏る傾向にあります。医療に期待される医療的ケアの実施以上に、保育や介護職員による医療的な支援も含め、関連する多職種への支援も欠かせません。

また、看護職が陥りやすい先回りした善意の支援が、知らず知らずのうちに本人ができることを奪っていないか振り返る時間も必要になっています。

今回は自立支援やエンパワメントの概念を知ることで、インクルーシブな地域社会について学ぶ機会になればと言う思いで、開催しました。

重症児デイサービスが爆発的に増えている昨今、2026年の医療的ケア児等支援法改正に向けての実態調査、課題整理、そして動向も含めて、様々な視点からお話をいただきました。

私が印象に残っているのは、専門職ではない友人や様々な人との出会いの中で生まれる「関係性」が、ご本人にとってとても大切だということです。

保護者や看護師にとっての安心・安全が、当事者にとっての望む姿かを問い続け、医療者という名の医療による支配になっていないか、日々の取り組みの中で検証する段階にきていると繰り返されていました。

「安心・安全」を盾に、経験できないように、参加できないようにさせているのは医療者かもしれない。そうではなく、「安全に挑戦できる」「安心して失敗できる」風土を作ってみないかと話された時にいくつものシーンが蘇ってきました。もちろんこれは医療的ケア児にだけに限ったことではなく全ての支援に共通することです。

重度の医療的ケア児が地域で暮らすことは、この十勝でも当たり前になってきています。一方で個別の支援についてはまだまだ手探りであることも多く、逆にローカルルールに対していつのまにか「これでいいのかな」と疑問を感じなくなってはいないのかと自身に問う時間にもなりました。

今回の研修会を足がかりとして、令和7年度には同じテーマで、十勝地域の多職種他機関に対象を拡げた研修会へとつなげていきたいと考えています。どの様な研修になるのか楽しみに、2025年が明けました。皆さま、今年もよろしくお願い致します。